- HOME

- make a buzz

- 早稲田大学広告研究会が提案する”まちの本屋”が生き残るためのブランド戦略とは

早稲田大学広告研究会が提案する”まちの本屋”が生き残るためのブランド戦略とは

早大生が考えた「文禄堂のブランドイメージポスター」

早稲田大学広告研究会は今年で創立107年を迎える、日本で最も長い歴史を有する広告研究会。こちらのグラフィック広告チームは、2017年に「読書離れした若者をターゲットにした『本屋に行きたくなる広告』」を制作してくれました。(当時の記事はこちら)

その2年後輩にあたる学生たちが、今回は「文禄堂のブランドイメージポスター」の制作に挑戦。文禄堂は東京の早稲田、荻窪、高円寺に店を構える書店です。いずれも駅前にある小さな本屋。早稲田大学の学生たちにとっては身近な「まちの本屋」ですが、ほんの少し、高田馬場や新宿まで足をのばせば芳林堂や紀伊國屋書店といった大型書店があります。

学生たちが「まちの、小さな、リアル書店」の存在価値を、どこに見出してブランディングをしてくれたか、その一部をご紹介します。

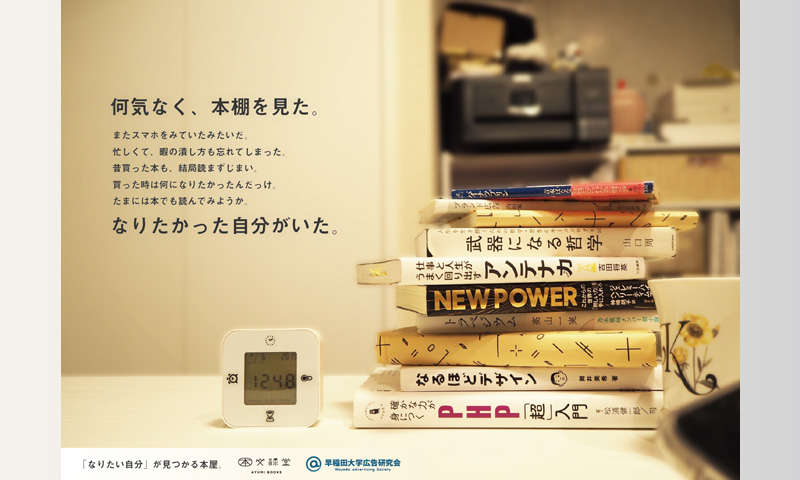

第1位:「何気なく、本棚を見た。」

つんどく【積ん読】=書物を買い集めるだけで、読まずに積み重ねておくこと。(出典 三省堂/大辞林 第三版)

忙しくて、買った本も読まずに積み重ねている。でも実際のところは他にやりたいことが無いから、バイトやサークル・・・目の前のことで忙しくしている。

積んだままの本にふと目が留まったとき、漠然と忙しくて不安な“

「積ん読」を肯定的にとらえたところが斬新な作品です。

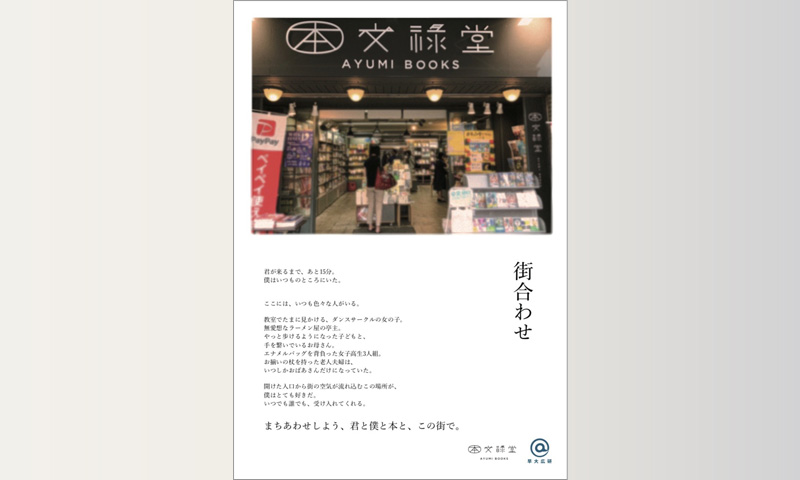

第2位:「街合わせ」

授業の休み時間に読書をするとき、「真面目ぶって、キャラじゃない」と思われたら嫌だなあと考えてしまう。本に対しては「真面目・知的」という印象があるけれど、本は真面目な人だけが読むものでもないし、文禄堂なら入口の扉がいつも開いていて、気軽に立ち寄れる。

「“入りにくい”をなくした、街の延長線上にある本屋」という強みを押し出してくれました。

コピーの「まちあわせ」が本来の「待ち合わせ」と造語「街合わせ」を内包している、お洒落な作品です。

第3位:「あ、見つけた。」

ふと本屋に行って今まで読んだことのない種類の本が目にとまり、そのジャンルを面白いと思う新しい自分の一面に気付く。

メインコピーの「あ、」という感嘆詞が、出会いや気づきを表現していると共に、ターゲットの興味を引きます。あなたは文禄堂で「意外と○○が好きな私。」に出会うでしょうか。

文禄堂は入口に扉がありません。

ネット書店は自分の興味に関連する書籍に当たりやすい。欲しい本がわかっているなら、在庫が有りそうな大型書店に買いに行く。それ以外の書店に期待することは、気軽に立ち寄れて、インターネットというフィルターを通さず、自分の興味以外の本も手に取ってみることができること、でしょうか。文禄堂には入口に扉がありません。ぜひふらっと、入ってみてください。

※文禄堂早稲田店、荻窪店、高円寺店では、2019年8月よりミニポスター展を開催中です。(予告なく終了することがあります。)

野見山 祐規子

商品部